2013年6月2日0时50分,复旦大学古籍整理研究所特聘教授吴金华先生与世长辞。今年是吴先生逝世十周年,《澎湃》发表方一新教授纪念吴先生的文章,缅怀先生,萤窗诂籍特予转载。

忆吴金华先生

方一新

一

知道吴金华老师的大名,大约是在三十多年前。1982年夏天,我从杭州大学中文系本科毕业后,考取了本校汉语史专业的硕士生,师从祝鸿熹先生,并于当年秋季入学。读硕期间,就在《南京师范学院学报》、《中国语文》等刊物上拜读过吴老师的论文。吴老师文章中对“加诬”、“卒暴”等词的考释,翔实可信,纠正了时贤的误释,令人佩服。郭在贻老师在给我们上训诂学、《说文》研究等课程时,也时而会举吴老师考释《三国志》词语的例子,推崇备至。

初次与吴老师见面,是在留校工作以后。1985年暑假,我和云路硕士毕业,我留在中文系,云路留在古籍研究所。两年后,1987年5月,中国训诂学研究会在富阳召开学术年会,蜚声学界的几位先生——北京大学周祖谟先生、湖南师大周秉钧先生,以及本校蒋礼鸿先生、郭在贻老师等,都躬临盛会,真可谓群贤毕至了。吴金华老师也参加了这次会议。记得当时我去吴老师的房间见面,初次见到仰慕已久的吴老师,难免有些拘谨。没说几句话,吴老师就提起我对《世说新语》几条词语的校释(发表在《温州师范学院学报》1986年第3期上),给予谬奖。一下子,就拉近了我们之间的距离,紧张的心情马上就松弛下来了。

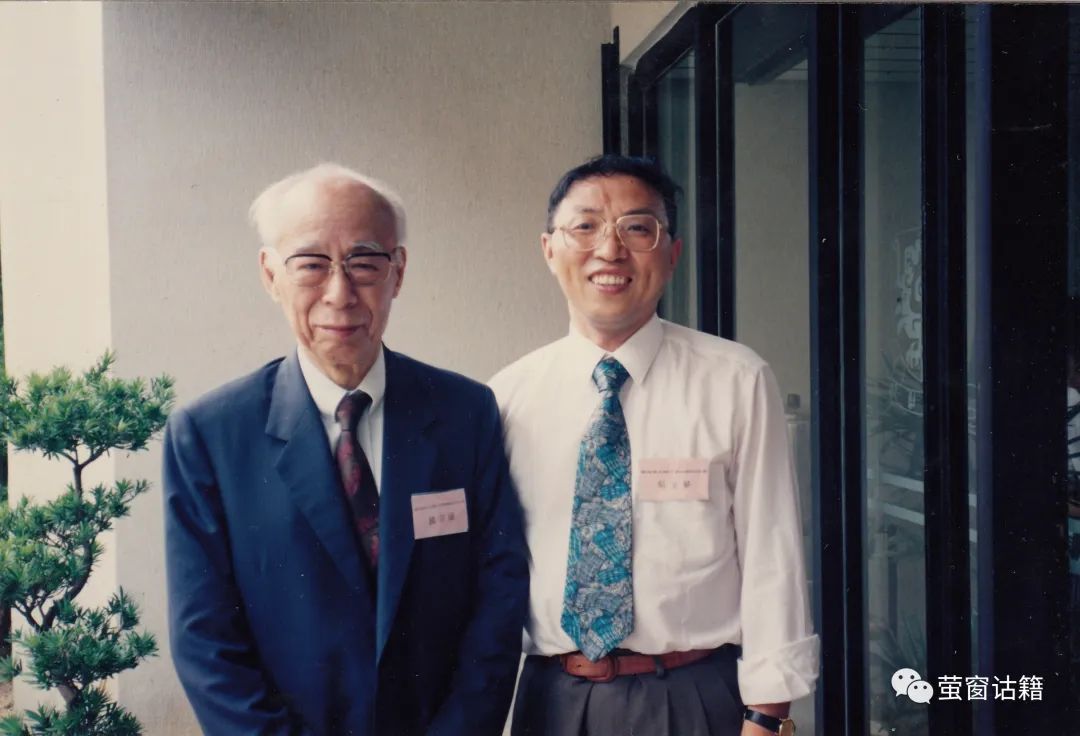

吴金华先生与饶宗颐先生,摄于1993年

从这以后,就一直与吴老师保持着学术及工作上的联系,这么多年,从未中断。

吴金华老师在学术上是前辈、老师,而在日常相处时,则是一位宽厚长者,对后学晚辈格外关照、提携,不遗余力。写这篇小文时,几件小事,几个场景,都涌上心头。

1995年,全国高校古委会在杭州召开系列教材“古典文献专业基础教材”(全国高校古委会规划、设计,裘锡圭、杨忠两位先生主编)编委会,审议、确定这套教材的编写者。“训诂学”这门课,吴老师在南京师范大学开过多次,原已整理、准备了书稿提纲和课程讲义提供给会议,本是最合适的承担者;但当得知我也申报时,就马上推荐、提议由我承担。会议结束时,吴老师专门找我谈,说明原委,还慷慨地把讲稿提供给我参考,体现了对后进的提携和厚爱,令人感铭不已。

我和云路带的博士生多为历史词汇、训诂考释方面的,常请吴老师评阅他们的学位论文,多有烦劳。吴老师对年轻人的学位论文以褒奖为主,少有直截了当的批评。从本世纪初以来,浙大人文学院就改为双向匿名评审,尽管如此,但只要看到“评阅人认为……”这样的文字,以及熟悉的字体,就知道一定出自吴老师的手笔。在奖掖后学方面,吴老师像极了乃师徐复先生,甚至连“评阅人认为……”这样的话语,师徒二人也如出一辙,老师对弟子的影响是多方面的,此为一例。

我带的第一位博士生史光辉的博士论文答辩,就是请吴金华老师担任答辩委员会主席,来杭州主持答辩的。对史光辉的学位论文《东汉佛经词汇研究》,吴老师及答辩委员会各位先生给予了较高评价,认为选题切当,考证详密,是一篇较见功力的博士论文。我和史光辉都很感谢吴老师及几位先生的指点、鼓励。

多年前的一个夜晚,我接到了吴金华老师的电话,说他正在陪一位即将调离上海的朋友吃饭、喝酒。原来,那位老师因人事关系方面的原因,要调离上海一所高校,吴老师想把他引进到复旦,但未能成功;推荐给我们,也因故未能如愿。朋友将要离开,吴老师设宴饯行。电话中明显感到吴老师喝醉了,絮絮叨叨,辞

达意,其重情谊、惜才俊的古道热肠,令人记忆犹新。

圈内人都知道:吴老师是性情中人,爱憎分明。

去年(2013年)5月下旬,我收到了吴老师发来的邮件——对某位高校教授的评阅意见非常不满:说×××论文“须作重大修改”的“盲审专家”“是个‘错别字专家’,短短的《评议书》竟然出现5处‘须作重大修改’(见下面5句)的内容”,如把“框架”说成“架框”;把“总共”说成“政共”;把“尽管”错成“仅管”;把“本传”误成“本列”,指出这样的“专家”连小学生的水平都没达到,“我们强烈要求:退回重写!”

这就是认真、执着的吴老师!对是对,错是错,直抒胸臆,毫不含糊,眼里容不得沙子。

二

吴金华老师原来在南京师范大学中文系工作,南师大与浙江大学(原杭州大学)从事语言学、文献学研究的学者有着传统友谊,前辈学者言传身教,作了很好的示范。

早在上世纪六、七十年代,原杭州大学的蒋礼鸿先生与南师大的徐复先生,就是很好的朋友,时有切磋、探讨,情谊很深。蒋先生《敦煌变文字义通释》、《义府续貂》,都是徐复先生作的“序”。《诗经》上说“嘤其鸣矣,求其友声”,蒋、徐两位先生,就是这样互相推崇、欣赏的好友。

作为徐复先生高足的吴金华老师,秉承了师辈的传统与风范,继续与浙大同行保持了密切的联系。吴老师与年龄相近的郭在贻老师,时有联系。

正因为有这样的传承与友谊,我明显体会到,吴金华老师对我们学校有着深厚的情谊和特别的关怀,对我和云路等晚学也十分厚爱,通过几件事情可见一斑。

2001年9月24—28日,由汉语史研究中心主办的“第二届中古汉语国际学术研讨会”在杭州召开。吴金华老师应邀参会,并作大会报告。会议期间举行了《蒋礼鸿集》首发式,吴金华老师讲话时深情地回忆了蒋礼鸿先生在治学方面的引导与帮助。吴老师说,当年从徐复先生读研时,徐先生对好友蒋礼鸿先生的学问人品极为赞赏。吴老师曾应徐复先生之嘱,为《敦煌变文字义通释》写了一篇书评,蒋先生记在心上,数次提起。吴老师后来专程来杭拜访蒋先生,当面向蒋先生请益;蒋先生一句“话不要说死”的教诲给他留下了很深的印象。吴老师说,这句话看似平常,其实它概括了做学问的一种境界——学问是没有止境的。随着研究的深入,新材料的发现,原有的结论会不断得到修正。

我们汉语史研究中心是1999年成立的,并于次年入选教育部人文社科重点研究基地。根据重点基地建设的规定,2000年2月,汉语史研究中心首届学术委员会成立,著名语言学家蒋绍愚先生担任学术委员会主任,鲁国尧、项楚、江蓝生、吴金华等先生受聘担任学术委员会委员。记得当时授聘仪式在西溪校区的邵科馆举行,由校党委副书记郑造桓主持,副校长胡建淼为各位先生颁发聘书,佩戴校徽。授聘仪式隆重而热烈。

2001年吴金华先生在浙大受聘兼职教授

作为中心首届学术委员和多年的老朋友、师长,吴老师参加了中心主办的历年会议,审议十五、十一五规划以及每年两个重大项目选题,为我们中心的建设发展出谋划策,给予了热情帮助和指导。师母张敏文老师是吴老师的贤内助,多年来琴瑟相和、默默奉献。中心每次会议,我们也都会请吴老师和师母一起参加,以方便照顾。

三

平时,我们与吴老师的联系不是很多,因为知道他忙,没有事不轻易打扰。我和吴老师主要通过电邮联系。吴老师出版大著后,总会惠赠给我和云路,我们有论著出版,也会寄给吴老师请正。我撰写有关“护前”一词的考释文章,也曾经征求过吴老师的意见。

尽管与吴老师的联系并不是那么密切,但事实上,我是在拜读、学习吴金华老师的著作过程中逐渐成长起来的。在研读吴老师著作以及与吴老师的接触中,我学到了很多。

首先,是吴老师对学术精益求精,不断完善的治学精神。

要提到吴老师的研究领域,就不能不提《〈三国志〉校诂》及相关的系列论文。

吴金华老师的《三国志》词汇研究独步学界,享誉海内外。上世纪八十年代初,就以系列论文的形式,发表了多篇有关《三国志》词语考释方面的成果。如《〈三国志〉解诂》(《南京师范学院学报》,1981.3)、《〈三国志〉考释》(《南京师范学院学报》,1983.5)、《〈三国志〉拾诂》(《南京师范学院学报》,1985.3)等。作者后在此基础上出版了《〈三国志〉校诂》(江苏古籍出版社,1990)一书,为这方面的研究作了小结。《校诂》按照《三国志》原书的卷次逐卷校诂,侧重于校正文字讹误、考证疑点难点、抉发魏晋口语等,颇多创获。凡所校、释,大都能细心分析,详举证据,令人折服。

平时与吴老师见面不多,印象中,吴老师并不经常外出开会。倒是我们中心开的历年会议,吴老师都会在百忙中莅临指导。每次与吴老师见面,闲聊之余,吴老师总会谈起他的研究计划和打算,基本上“三句不离本行——《三国志》”。吴老师对《三国志》的研究,历久弥新。诸如《三国志》点校、《三国志校注》、《三国志词典》等几大工程,都正在(或筹划着)做,生命不息,探索不止,使人肃然起敬。例如,早年吴老师在岳麓书社出版了《三国志》点校本,这是一部他花费大量时间精力整理的新校本,可惜因为排校等原因,错误不少。吴老师对此很不满意,数次说起,决意重做。[1]

其次,是吴老师触类旁通的研究方法和领域。

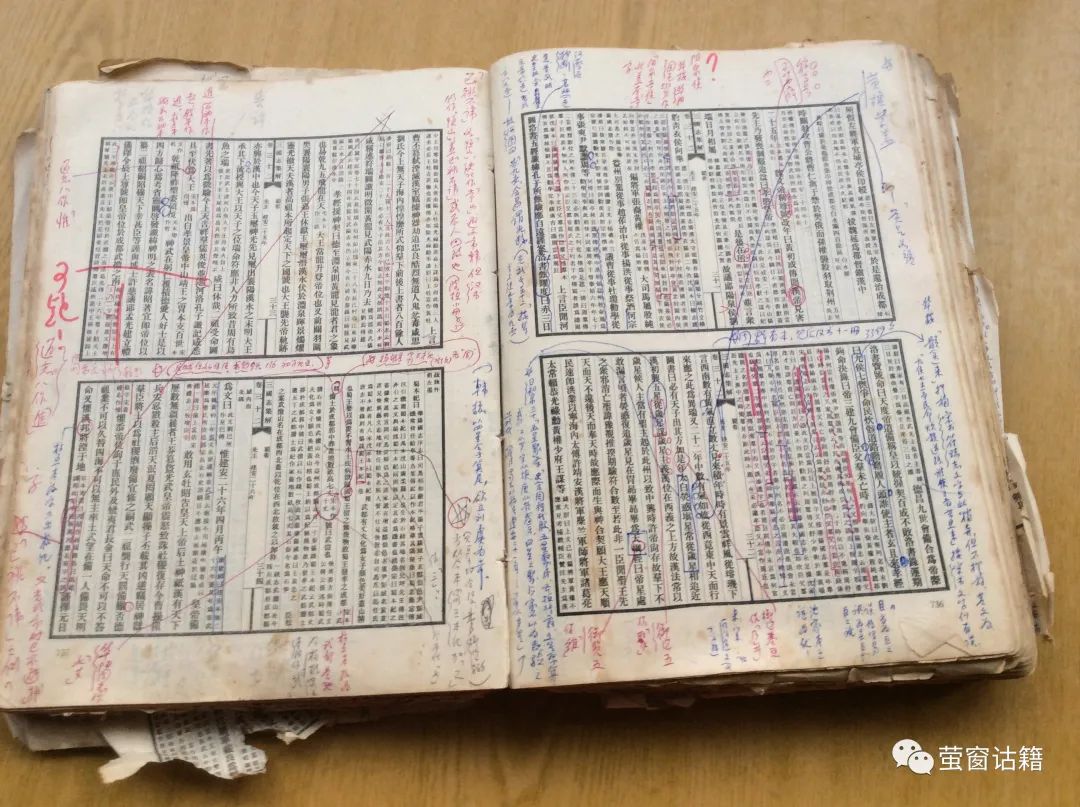

吴金华先生手迹

我与吴老师结缘的另一原因,就是《世说新语》了。

吴老师博学、扎实,涉猎甚广。除了《三国志》外,还涉及《世说新语》等中古名著。

对《世说新语》一书,我与吴老师有共同的爱好。我的博士论文就是《〈世说新语〉语词研究》。而吴老师在上世纪90年代中期,推出了《〈世说新语〉考释》(安徽教育出版社,1994年初版,1995年修订)一书。

吴老师《〈世说新语〉考释》按《世说》次第逐条疏证,对疑难词语进行了校订、考释,凡考释《世说》词语170条,21万字。在考释新词新义、校正衍脱讹阙、发明典物制度等方面均取得了很高的成就,令人瞩目。[2]

这里举两条有关《世说新语》的词语考释的例子,以见一斑。

《世说新语·栖逸》八:“南阳刘驎之,高率善史传,隐於阳岐。”南朝梁刘孝标注引晋邓粲《晋纪》:“居阳岐,去道斥近,人士往来,必投其家。”

吴老师《考释》:“‘斥’字费解。‘斥’有远义、废弃义、充满义等等,均与本文不合。今疑‘斥’当作‘仄’,形近之误。‘仄’是‘侧’的古字(参见《汉书》卷七八颜师古注)。这可以从两个方面得到旁证:

居于阳岐,在官道之侧,人物往来,莫不投之。驎之躬自供给。士君子颇以劳累,更惮过焉。(《晋书》卷九四《隐逸·刘驎之传》)

换言之,“在官道之侧”就是“去道侧近”。这是参证之一。

孔宣父祠庙,本州取侧近三十户以供洒扫。(《旧唐书》卷七《睿宗本纪》)

“侧近”犹言附近、邻近,这个同义复词虽然出自唐代文献,但它在汉语史上必然前有所承。这是参证之二。”(173页)

很巧,我的博士论文《〈世说新语〉语词研究》(杭州大学,1989),当时也有“仄近”一条,释为附近,靠近。该条先举《栖逸》八注:“邓粲《晋纪》曰:‘居阳岐,去道斥近,人士往来,必投其家。’”然后考云:“‘斥近’一语费解,诸家无说。唯《辞源》‘斥’字下收有‘斥近’一条,举本例,释为‘贴近’。按:考‘斥’字众义,无一可训为‘近’、‘贴近’者;《辞源》盖随文生训耳,羌无实据。斥,疑为‘仄’字之形误。”下举北魏墓志、汉碑“斥”“仄”二字字形相近之例。(2-17页)

也就是说,在判断“斥近”应作“仄近”,“斥”为“仄”的“形误”这一点上,与吴老师“所见略同”。

当然,与吴老师也有不同。吴老师认为:“‘仄’是‘侧’的古字。”而愚见则认为:“仄”读为“侧”,举《尔雅·释水》:“穴出,仄出也。”《经典释文》:“仄,本亦作侧。”《汉书·夫躬传》:“躬既亲近,数进见言事,论议无所避。众畏其口,见之仄目。”颜师古注:“仄,古侧字也。”

“侧近”为魏晋以来习语。如《三国志·魏志·夏侯玄传》:“天台县远,众所绝意。所得至者,更在侧近,孰不修饰以要所求?”《晋诗》卷19《清商曲辞·青溪小姑曲》:“开门白水,侧近桥梁;小姑所居,独处无郎。”(《〈世说新语〉语词研究》2-17页)

又《排调》二六“谢公在东山”条:“(谢公)后出为桓宣武司马,将发新亭,朝士咸出瞻送。”对“瞻送”一词,吴老师的结论与我不同。

我在博士论文中,认为是应该作“赡送”(1989),略云:“‘瞻’盖‘赡’字之借,‘瞻送’即‘赡送’。古人送别,往往为出行者设宴饯行,称为‘祖’或‘祖道’…… ‘赡送’与‘祖’同义。”(同上2-136页)

而吴老师则认为原文不误,“瞻送”一词渊源甚早。《考释》:“‘瞻送’,送别。这也是晋宋之语,但辞书迄未收录。又如:

及丧下江陵,士女老幼皆临江瞻送,号哭尽哀。(《晋书》卷七四《桓冲传》)

庐陵内史周朗以正言得罪,锁付宁州,亲戚故人无敢瞻送。(《宋书》卷五七《蔡兴宗传》)

旧本《宋书》原作‘赡送’,中华书局标点本校改为‘瞻送’,可从。

六朝文人创用新词,大抵多有典故可据。郊原送别谓之‘瞻送’,渊源很古:

燕燕于飞,差池其羽。之子于归,远送于野。瞻望弗及,泣涕如雨。(《诗经》卷二《邶风·燕燕》)……其中‘远送’和‘瞻望’,在咏唱中反复出现;‘瞻送’连文,显然取义于此。”(204页)

显然,与拙文“改字说”相比,吴老师找到了该词的来源出处,无疑是正确的。纠正了拙文的疏漏。

我在拜读吴老师《〈世说新语〉考释》之余,也对个别条目提了一点意见,对此吴老师在1995年第2次印刷本“重印后记”中,也不忘提到一笔,“在这里,特向函示宝贵意见的徐复先生、项楚先生、李锄先生、方一新先生、阚绪良先生等表示衷心的感谢。”不隐匿他人劳动的情怀跃然纸上。

第三,是对学问认真、执着,一丝不苟。

记得2008年暑假快结束时的一天,8月26日下午,我们中心与古籍所一起请吴老师来作过一场学术报告。

吴老师以中华书局2001年出版的《日藏弘仁本文馆词林校证》(下称《校证》)为例,就古籍整理的方法及原则问题作了讲演。

吴老师认为:从事古籍整理与研究,应该遵循相应的原则和方法,《校证》问题很多,大多与未能遵循这些原则和方法有关。

例如,不要轻下断语。吴老师指出,作《校证》者,不仔细检读《词林》以外的文献,常说《词林》的内容在其他文献“无收”、“无载”,掩盖了文献真相,对从事古文献整理与研究的青年学者十分不利。

吴老师指出的这一点非常重要,恰好说明了“功夫在诗外”。整理一部古籍,不能只看这部古籍,而要触类旁通、举一反三,连带阅读、研究相关典籍。吴老师对《三国志》《世说新语》的研究,就是如此,作了很好的示范。

又如,要尊重古写本,不可随意改字。吴老师指出,整理者在过录时不够仔细,覆校时粗枝大叶,时见该校的未校,不该改的改了。季忠平撰《〈文馆词林〉韵文的校点问题》一文,从“改错”、“补阙”、“正倒文”等方面列举了9例,就是例子。

吴老师论述了古籍整理的一个重要原则——尊重古本,不轻易改字。也就是说,在证据不充分,可改可不改的情况下,应该谨慎从事;可采取出校记的方式罗列异文,写出疑问,但不轻改原文。

再如,注重实证,避免臆断。吴老师指出,考校文献的时代也好,指出或订正文字讹误也好,都不能不提供本证或旁证。不提供证据就改动古书(所谓“以意改”),这不是严肃的古籍整理者应有的态度。

吴老师的意见很正确,也很重要。实事求是、无徵不信,这是乾嘉学者的治学态度,到今天仍未过时。从事古籍整理与研究,就应该坚持有一分证据,说一分话;不作主观臆测,不为无根之谈。

以上对吴金华老师的片断回忆,拉杂写来,思绪时断时续,尽管如此,但在写作过程中,吴老师的音容笑貌、言行举止时时浮现在脑海里,不能自已。现在,吴老师驾鹤远行已经半年多了,但他为学界留下的煌煌著作和治学精神,将会长存人间。

2014年元月于杭州闲林白云深处

(本文原刊《凤鸣高冈——吴金华先生纪念文集》,南京:凤凰出版社,2014年11月。)

注释

[1] 近年来,中华书局组织专家学者重新修订二十四史点校本,吴金华老师是《三国志》的当然人选。据说已经完成初稿。可惜未及最终完成、见书,吴老师就遽然去世,令人扼腕。——据悉,现在《三国志》中华书局点校本的修订工作是吴老师的哲嗣吴葆勤先生在做,盼望早日问世,以飨读者。作者补记,2023.5.31[2] 参看拙撰《读〈世说新语考释〉》,《古籍整理研究学刊》1997年第2期。

本文转载自微信公众号“萤窗诂籍”